Материалы по истории астрономии

| На правах рекламы: • нескучный сад сочи купить апартаменты цены . Вся территория гостиничного комплекса приватная и охраняемая. На территории комплекса курсируют гольф-кары для перемещения гостей. Для автомобилей запланирован подземный паркинг на 177 машиномест и наземный на 127 машиномест. |

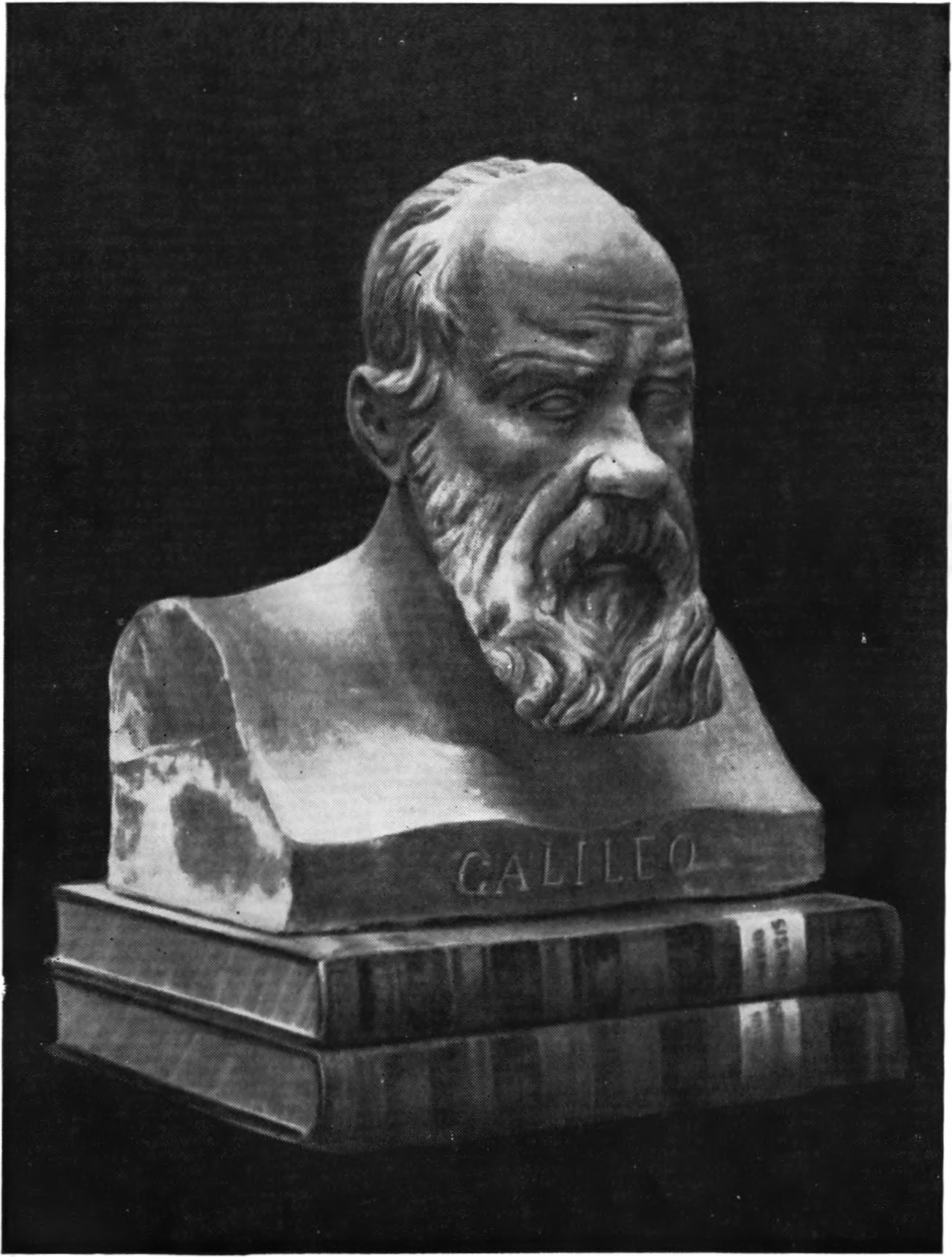

XVI. Последние годы«Беседы» были последней великой вехой средиземноморской полосы в развитии науки в Западной Европе и первой вехой атлантической полосы. Их содержание преемственно связано со всем, что было вызвано к жизни Крестовыми походами, возвышением и расцветом итальянских городов и итальянским Возрождением. Их судьба — публикация и наиболее значительный резонанс — выражала новые веяния, связанные в последнем счете с открытием Америки, революцией цен, мануфактурами, развитием городов и восстаниями горожан. Эти веяния унесли рукопись «Бесед» в Лейден. И они же не дали Галилею возможности закончить части «Бесед», требовавшие дальнейшей длительной работы. Во второй половине 30-х годов XVII в. в европейских странах, зависящих от морской торговли и морских сражений, еще больше, чем раньше, интересовались определением долготы на море. Как уже говорилось, Испания и Голландия назначили премии за работы по определению долготы. Во Франции Ришелье, только недавно учредивший суверенно владевшие колониями монопольные торговые общества, решил создать комиссию из ученых. Эта комиссия — заметим попутно — выбрала западную оконечность острова Ферро в качестве первого меридиана. Назначенной Ришелье комиссии пришлось долго возиться с проектом Жана Морена, французского астролога, предложившего определить долготу по движению Луны. Комиссия сочла этот метод практически неосуществимым. Тогда Морен засыпал астрономов Европы жалобами, требованиями отзывов, нападками на комиссию и даже (в печати!) на Ришелье. И Морен и, с другой стороны, один из членов комиссии, Жан де Богран, писали Галилею и запрашивали его мнение. Богран, приезжавший во Флоренцию, посещал Галилея и обсуждал с ним проблему. В результате в ноябре 1635 г. Галилей отправил письмо вернувшемуся в Париж Бограну с характеристикой Морена и его метода1. Письмо напоминает былые памфлеты Галилея точностью личных эпитетов, иронией и ясным изложением проблемы определения долготы. В этом письме Галилей снова, как прежде, с удивительной естественностью переходит от полемических выпадов к теоретическим рассуждениям и от них — к практическим методам. В 1635 г. и в начале 1636 г. Гуго Гроций добивался, чтобы галилеев метод определения долгот по движению Медицейских звезд был приобретен и применен Голландией2. Посланные в этой связи из Парижа письма Гроция представляют собой яркую иллюстрацию отношения к «Диалогу» и к его автору в протестантском мире. Гроций считал «Диалог» самым крупным событием в науке XVII в.3 Он хотел; чтобы Галилей вырвался из рук инквизиции и переехал в Амстердам. В августе 1636 г., после того как Генеральные Штаты решили получить и применить галилееву методику определения долгот, Галилей написал большое письмо Генеральным Штатам4. Он надеялся, что Голландия в качестве передовой, могущественной и богатой морской державы сможет осуществить его план одновременных астрономических наблюдений в различных пунктах земной поверхности. Галилей обращается к Генеральным Штатам как к «покорителям и властителям океана» (domatori e dominatori dell'Oceano)5. Он рассказывает историю определения долгот до того момента, когда применение телескопа и открытие Медицейских звезд позволило определять долготы новым методом. «По прежним временам небо было на этот счет щедро, но по нынешним нуждам оно изрядно скупо, помогая нам только лунными затмениями: и не потому, что то же самое небо не изобилует явлениями частыми, заметными и куда более подходящими для наших нужд, чем лунные и солнечные затмения, но правителю мира угодно было скрывать их вплоть до наших дней и раскрыть нам их трудами двух умов, голландца и итальянца из Тосканы, флорентийца. Один впервые изобрел телескоп или голландскую трубу, а второй впервые открыл и наблюдал Медицейские звезды, названные им так по дому его князя и государя»6. Дальше идет рассказ о Медицейских звездах и использовании наблюдений для картографии и судоходства. Письмо заканчивается надеждой на то, что опыт и мощь морской державы позволят ей не бояться трудностей. «Начало всех больших предприятий связано с трудностями, преодолеваемыми со временем терпением и умением людей, и в этом может сразу убедиться каждый при рассмотрении любого искусства: мы можем быть уверены, что вначале оно было весьма слабо развито, а сейчас его плоды таковы, что вызывают восхищение самых возвышенных умов. Я мог бы назвать множество искусств, но достаточно ограничиться кораблевождением, доведенным вашими же голландцами до столь поразительного совершенства, и если единственное оставшееся дело — определение долготы, которое, видимо, пока им не дается, благодаря их последнему и величайшему изобретению присоединится к списку остальных остроумных операций, то слава их достигнет такого предела, превзойти который никакая другая нация не сможет и мечтать»7. Собственно научные цели, которые преследовал Галилей, не вызвали большого энтузиазма у Генеральных Штатов. Правящие круги Голландии интересовались практическими, быстро реализуемыми методами определения долготы на кораблях. Географические, геодезические и картографические проблемы интересовали их не в такой большой степени. В 1637 г. Константин Гюйгенс (отец Христиана Гюйгенса) писал Диодати: «Наши народы с трудом сочтут себя обязанными за широкий дар, более прекрасный, чем выгодный»8. Нечто похожее встречается в письме бывшего губернатора Голландской Индии, адмирала и математика Лауренса Реаэля. Посылая Галилею официальное послание Генеральных Штатов, Реаэль намекал в сопроводительном письме, что метод Галилея слишком тонок «для такого грубого народа, как голландские моряки»9 (a i nostrii marinari, gente rozza...). Комиссия, в которую вошли Константин Гюйгенс, Реаэль и другие ученые Голландии, переписывалась с Галилеем. Переписка велась через скрытые от инквизиции каналы. Она представляет значительный исторический интерес, так как иллюстрирует значение практических нужд морской торговли XVII в. для развития астрономических наблюдений. Значение это не укладывается в какую-либо простую формулу. Требование практической применимости часто тормозило наблюдения, которые пока не могли дать практические результаты. Галилей настойчиво разъясняет принципиальную возможность применения нового метода для определения долгот. Он не хотел никаких личных преимуществ и безвозмездно послал Генеральным Штатам не только указания, относящиеся к методу определения долгот, но — в 1637 г. — и свой собственный телескоп: Галилей уже почти ослеп и не мог вести наблюдения. Гюйгенс, Реаэль и другие члены комиссии добились одобрения предложений Галилея. Генеральные Штаты поручили амстердамскому математику Гортензию отвезти предназначенную для Галилея золотую цепь — знак признательности. Об этом Гюйгенс писал в Париж Элиа Диодати, который был одним из самых деятельных участников группы, обеспечивавшей связи Галилея с Голландией. В письме говорится: «Я позволил себе задержать свой ответ Вам до тех пор, пока не смогу в действительности высказать Вам свое уважение к Вашим приказаниям, которые, вместе с соображениями общественного блага, настолько значительны, что заставили меня стать инициатором поездки господина Гортензия, решенной три дня тому назад. Вы уже давно и справедливо упрекаете нас в медлительности; но то положение, в котором мы сейчас находимся, заслуживает извинения. Представляете ли Вы себе, скольким людям высокого положения и власть имущим мы были вынуждены проповедовать неведомую дотоле истину, принятую вначале за безумие, и чистосердечно признаваться Вам в невежестве моей родины, munera nondium intellecta deûm? Наконец, милостивый государь, этот тяжелый этан пройден. Остается только пожелать, чтобы господин Галилей не слишком спешил перейти из настоящей к лучшей жизни. Мне рассказали о тех надеждах, которые Вы имеете на его выздоровление, но я не знаю, почему у меня на сердце какое-то другое предчувствие с тех пор, как мне описали болезнь, приковавшую его к постели. Если Ваши предположения подтвердятся, умоляю Вас сообщить нам об этом с оказией. Erit non iratorum terrae populisque deorum sidereum servasse ducem, до тех пор, пока эта лекция нам не разъяснит с многих сторон все то, в чем будут разбираться еще целый век после смерти этого исключительного человека»10. В этот момент все дело рухнуло. Флорентийскому инквизитору донесли о связях Галилея с Голландией и даже о посланной ему золотой цепи. Инквизитор сообщил в Рим11. Урбан VIII распорядился, чтобы великий герцог Тосканы запретил Галилею принять подарок12. Великий герцог повиновался. Вместе с тем были запрещены переговоры с Генеральными Штатами и вообще какие бы то ни было сношения Галилея с Голландией. Вскоре после этого флорентийский инквизитор сообщил в Рим, что Галилей, «совершенно ослепший, скорее уже лежит в гробу, чем занимается математическими построениями»13. Через некоторое время Галилей узнал, что Реаэль и Гортензий внезапно умерли. Галилей хотел все же, чтобы дело не совсем заглохло, и порекомендовал Гроцию своего ученика Винченцо Рениери. В 1639 г. в Арчетри появился семнадцатилетний Вивиани. Два года спустя сюда приехал Торричелли и на короткое время — Кастелли. Галилей сообщил Торричелли свои новые мысли по основным математическим и физическим проблемам, вел длительные беседы на научные темы с Вивиани и Кастелли и диктовал письма — небольшие трактаты по механике14. В феврале 1638 г. Галилей продиктовал сравнительно большую и важную астрономическую работу о либрации Луны15. Она была составлена в виде письма Альфонсо Антонини, венецианскому военному теоретику, который попросил, чтобы Галилей доказал свой приоритет в открытии либрации. Письмо к Антонини включает краткое и очень ясное изложение наблюдений Галилея над краями диска Луны. Появление и исчезновение на краю диска некоторой части лунной поверхности вызваны либрационными движениями спутника Земли. В конце письма Галилей называет имя аббата Шейнера, отрицавшего приоритет Галилея, старого врага, одного из вдохновителей начатой иезуитами травли ученого. И здесь перед нами на миг снова появляется образ энергичного и темпераментного полемиста. Темой следующего письма, носившего характер трактата, на этот раз более обширного, также была Луна. Речь шла о ее пепельном свете. Поводом для письма был очередной схоластический трактат. Один из представителей традиционного схоластического направления, Фортунио Личети, попытался объяснить свечение затененной лунной поверхности излучением накопленного Луной солнечного света. Эта теория была высказана в «Litheosphorus» — трактате Личети о болонском камне (pietra lucifera di Bologna). Так был назван минерал, впервые найденный близ Болоньи, обладающий способностью фосфоресцировать после предварительного освещения солнечными лучами. Открыт он был в начале XVII в. и вызвал общий интерес. Ученые старой школы предпочитали строгой системе посылок и экспериментальных проверок традиционное нагромождение достопримечательностей и случайных, привлеченных в связи с ними цитат из Аристотеля. Именно таков трактат Личети о болонском камне. Личети — профессор философии и медицины в итальянских университетах, отличавшийся крайне неупорядоченной эрудицией в «натуральной магии» и в текстах Аристотеля, в своем трактате — причудливой смеси литературных реминисценций и всевозможных фантазий — упомянул о работах Галилея. В 50-й главе своего трактата16 он критикует теорию пепельного света Луны, выдвинутую Галилеем. Личети пользуется характерной для эпигонов перипатетизма внешней аналогией: если болонский камень может аккумулировать солнечный свет, то и обращенная к Солнцу поверхность Луны может накопить свет и затем излучать его. Таково происхождение свечения затененной части лунного диска. Доказательства — чисто литературные, большой набор цитат из Аристотеля. Галилей не собирался отвечать Личети. Но вскоре он убедился, что книга Личети стала довольно известной. Бывший ученик Галилея принц Леопольдо Медичи (впоследствии, в 1657 г. — основатель Academia del Cimento — кружка учеников и последователей Галилея) весной 1640 г. попросил его ответить на аргументы Личети («легкомысленные аргументы», писал принц). Галилей продиктовал тогда в виде письма Леопольдо трактат о пепельном свете Луны (Lettera al Principe Leopoldo di Toscana)17. Ольшки заметил, что трактат о пепельном свете написан иначе, чем другие полемические трактаты: здесь нет раздражения и гнева, Галилей свободно и радостно отдается своей стихии и скорее играет с Личети, нежели бичует его18. В начале письма о пепельном свете Луны Галилей изложил свою точку зрения на стиль научных трактатов. «Кое-кто предпочитает для изложения философских тем ту же лаконическую строгую и скупую, лишенную изящества и украшений манеру изложения, принятую у чистых геометров, которые не вставят ни одного слова, не продиктованного абсолютной необходимостью. Я же, напротив, не отношу к дефекту трактата, хотя бы и устремленного к одной цели, насыщение его разнообразными сведениями, лишь бы они не были совершенно изолированными, лишенными всякой связи с основным содержанием; более того, я нахожу, что благородство, величие и великолепие, придающие нашим поступкам и деяниям изысканность и совершенство, заключены не в вещах необходимых (хотя пренебречь ими значило бы совершить наибольшую, решающую ошибку), а в вещах необязательных, лишь бы они не стояли особняком, а находились бы в некоторой, пусть незначительной, связи с основным намерением»19. Несколько странная в устах Галилея декларация. Уж очень в духе барокко. Галилей был писателем этой эпохи, но он смотрел вперед и как ни свойствен ему многокрасочный наряд барокко, эстетический идеал Галилея не противостоял геометрическому изяществу научных произведений следующего поколения. Стиль Галилея соответствовал его методу. Для Галилея основной путь научного объяснения — геометрический путь. Геометрия Галилея не потеряла связи с физикой, не приблизилась к априорной схеме, она остается в кругу естественных наук и не выходит за пределы этого круга и за пределы свойственных ему стилистических особенностей. Тем не менее однозначность остается основным требованием. Поэтому апология «не необходимых вещей» кажется чуть ли не мистификацией. Впечатление это все усиливается. Галилей продолжает говорить о неоднозначных украшениях, причем говорит о них неоправданно приподнятым тоном20. «Пиршество, — продолжает Галилей, — становится торжественным и изысканным не только благодаря выбору яств и вин. Величие и благородство ему придают, кроме того, достойное изящество пышного убранства, сияние серебряных и золотых сосудов, украшающих обеденный стол и буфеты, услаждающая гармония созвучий, сценические представления и забавные, мило звучащие шутки»21. Язык трактата становится все более напыщенным, а апология нанизывания не связанных с сюжетом деталей — все более неумеренной. Если у читателя оставались сомнения в ироническом характере строк Галилея, они рассеиваются, когда Галилей сравнивает научный труд с стихотворением, «достоинство которого в высшей степени усиливается изяществом и разнообразием эпизодов, и Пиндар, глава лириков, достигает вершин в своей манере отступать от основной цели — воспеть своего героя, и обращенная к нему хвалебная ткань охватывает десятую, а подчас и двадцатую часть его стихов; остальные посвящены разнообразным описаниям разных вещей, связанных с основной темой очень тонкими нитями»22. Теперь Галилей обрушивает на Личети иронический панегирик. Оказывается, это его энциклопедическое и беспорядочное собирание непроверенных сообщений, домыслов и цитат соответствует высказанному только что идеалу научного сочинения. «В общем я полностью одобряю то, что синьор Личети щедро приводит тысячи и тысячи различных сведений в своих сочинениях, в частности в этом сочинении. Здесь, прежде чем дать жаждущему читателю утолить свою жажду, он доставляет нам такое полезное удовольствие, приводя столько превосходных сведений, что он воистину заставляет нас воздать ему тысячекратную благодарность за экономию времени и труда — за избавление от необходимости обращаться к книгам сотен и сотен авторов»23. Затем Галилей в этой же саркастически-веселой манере показывает произвольный и беспочвенный характер сближения свечения Луны и свечения болонского камня, и перед читателем остается развенчанный Личети. Но не только он. Личети импонировал многим. Напыщенная лексика казалась вдохновением, бессистемное собирание фактов — энциклопедической эрудицией, самоуверенный тон смешивали с обоснованностью суждений. Все эти свойства были не только личными. Они выражали самое существо эпигонского перипатетизма. Галилея раздражала leggerezza — легкомыслие, с которым Личети разрешал, причем окончательно и на все времена, загадки мироздания. Мысль об интенсивной достоверности знания была неотделима у Галилея от мысли о бесконечно малом экстенсивном знании, т. е. о бесконечном пути, который лежит перед наукой. Поэтому, когда Личети высказывал в окончательной форме свои представления о природе света, Галилей ему отвечал: «Я был бы удовлетворен судьбой, если бы, разбирая природу огня и света, мог бы понять, каким образом в горсточке холодного и черного артиллерийского пороха заперты двадцать бочек огня и многие миллионы света, более того, в каждой мельчайшей крупинке замкнуто, можно сказать, огромнейшее количество малюсеньких луков, которые, будучи спущены, несут необычайную силу и скорость. И меня не сразит упрек, что я не довольствуюсь истинностью факта после того, как мне ее подтвердил опыт; на это можно ответить, что все наблюдаемые явления природы убеждают меня в an sit (в том, что есть), но не открывают мне quomodo (каким образом)»24. Перипатетическая физика рассматривалась ее адептами как нечто подлежащее дополнению лишь в деталях. Новые факты — это новые иллюстрации канонизированных текстов. Поэтому объяснение новых фактов — довольно легкая операция, приводящая к окончательной абсолютно истинной теории. Если естественнонаучные наблюдения — иллюстрация текстов, то, в свою очередь, тексты всегда содержат ответы на загадки природы, и нужно лишь раскрыть их смысл. Он раскрывается сопоставлением текстов — чисто словесным образом. Поэтому Личети поступил вполне в духе традиции, когда послал Галилею свою физическую расшифровку одного греческого стихотворения. Галилей ответил ему, что нельзя придавать физический смысл игре фантазии или выдумке25. Долгая полемика и переписка с Личети закончилась декларацией метода новой науки — очень похожей на известные нам строки «Saggiatore». «Если философия — обращается Галилей к Личети, — это то, что содержится в книгах Аристотеля, то Ваша милость была бы, мне кажется, величайшим философом в мире, потому что тогда она вся в ваших руках и Вы готовы всему дать свое место. Я же верю, что книгу философии составляет то, что постоянно открыто нашим глазам, но так как она написана буквами, отличными от нашего алфавита, ее не могут прочесть все: буквами такой книги служат треугольники, четырехугольники, круги, шары, конусы, пирамиды и другие математические фигуры»26. Идеи, высказанные в письмах к Личети и вообще в письмах, которые диктовал Галилей в последние годы своей жизни, были общими идеями, объединявшими небольшой кружок его учеников. В письмах, которыми обменивались Галилей и его ученики и друзья, немало выпадов против эрудитов старой школы. Примером служит содержащаяся в письме Торричелли характеристика автора многих широко известных физических и других сочинений патера Кирхера. «Кирхер наряду с астролябиями, часами, анемометрами, графиками собирает также эпиграммы, двустишия, эпитафии и надписи на латинском, греческом, арабском, еврейском и других языках, а кроме того, среди прочих прекрасных вещей, также партитуру песенки, которую считают противоядием против укуса тарантула»27. Вместе с тем ученики Галилея получали от Галилея вплоть до последних лет его жизни указания и советы по проблемам математики, механики, астрономии и литературы. Последнее из сохранившихся писем Галилея — восторженный ответ Торричелли на сообщение о его новых геометрических исследованиях. Весной 1641 г. верный последователь Галилея Франческо Ринуччини, флорентийский посол в Венеции, использовал дипломатическую почту, чтобы задать Галилею некоторые астрономические вопросы28. Он спешил обрадовать Галилея сообщением о работах другого его единомышленника, Джованни Пьерони, который обнаружил собственное движение звезд. Вместе с тем Ринуччини сообщает о некоей новой антикоперниканской книжке. Галилей отвечает письмом, в котором последний раз перед близкой смертью говорит об основной проблеме «Диалога»29. Письмо предназначено для широкого круга, оно не должно никого компрометировать и вместе с тем должно нанести еще один — последний в жизни Галилея — удар по геоцентризму. Письмо начинается благонамеренной ссылкой на непогрешимость церковного запрета. Но этот запрет вытекает не из астрономической неполноценности системы Коперника. Система Коперника неправильна: бог мог создать мир, не связывая себя законами природы и кинетическими схемами, найденными Коперником. Но система Птолемея неправильна еще больше — настолько, что ее ошибочность может быть обнаружена без ссылок на всемогущество творца, чисто астрономическими аргументами. «И так же, как я считаю недостаточными наблюдения и предположения Коперника, я полагаю, что еще более ложны и ошибочны наблюдения и предположения Птолемея, Аристотеля и их последователей, поскольку несостоятельность последних можно достаточно ясно выявить, пользуясь обычной речью. Вы, Ваша светлость, сказали, что Вас смущает такой довод: мы постоянно видим половину неба над горизонтом, из чего, согласно Птолемею, можно заключить, что Земля находится в центре звездной сферы, а не удалена от него на полудиаметр большого круга. Я отвечу тому, кто этот довод выдвинул: не верно то, что мы видим половину неба, и я это буду отрицать, пока он мне не покажет, что мы видим как раз эту половину, а этого он никогда не сделает, Тот, кто сказал, что мы видим половину неба и, следовательно, Земля помещается в центре, сначала мысленно утвердил Землю в центре и поэтому стал утверждать, что мы видим половину неба, ибо так должно было бы получиться, если бы Земля была в центре. Таким образом, не из того, что мы видим половину неба, сделан вывод, что Земля в центре, а наоборот, из предположения, что Земля в центре, заключили, что видна половина неба. Нужно, чтобы Птолемей и другие такие авторы научили нас распознавать на небе начальные точки (i princi punti) Овна и Весов, ибо, что касается меня, я никак не мог бы их отличить»30. Смутивший Ринуччини аргумент: «Мы видим половину неба — поэтому мы в центре небесной сферы» — это аргумент от «очевидности». Галилей говорит, что эта «очевидность» не имеет объективного характера. Она сама вытекает из привычного, традиционного представления о Земле как центре мира. Бюст Галилея, скульптура Леоне Это одна из самых центральных эпистемологических идей Галилея. «Очевидность» — подобно научным обобщениям — дочь времени, то, что кажется очевидным, может стать парадоксальным, и наоборот, очевидность — феноменологический критерий — недостаточна для выбора научной теории, теория должна соответствовать не непосредственной очевидности, а очевидности эксперимента, природу нужно спрашивать, и ее ответы, облеченные в математическую форму, раскроют объективную истину. Последним коперниканским письмом Галилей еще раз включает все свое творчество в историческую цепь разоблачения «очевидности»: «очевидной» плоской Земли, «очевидной» невозможности существования антиподов, «очевидного» движения Солнца по небосводу и дальше, в будущем, — «очевидного» различия в скорости света в движущихся системах, «очевидной» эвклидовости пространства. Эта «очевидность» соответствует не природе, а догме, и ее дискредитация — это дискредитация всякого догматизма, который может появиться в науке. Только сама природа — источник истины, и наука развивается последовательно, исключая все субъективное, все антропоцентрическое. И какую бы известность ни приобрела позитивная концепция ученого, его аргументы никогда не потеряют своего ореола, потому что они продолжают жить как старое оружие против новых модификаций догматизма. Бессмертье мысли не может примирить со смертью мыслителя. Напротив, чем живей его идеи, тем в большей степени смерть ученого представляется даже через века тяжелой трагедией. 8 января 1642 г. Галилей скончался на руках Вивиани и Торричелли. Когда шифрованное сообщение папского нунция в Тоскане о смерти Галилея (и о намерении великого герцога похоронить его рядом с гробницей Микеланджело)31 пришло в Рим, Урбан VIII сразу же запретил какие-либо торжественные похороны. Кардинал-непот Франческо Барберини 25 января отправил нунцию во Флоренцию следующее распоряжение: «Монсиньор асессор зачитал нашему государю, его святейшеству, письмо Вашего преподобия, в котором сообщалось о смерти Галилео Галилея и указывалось, что должно быть, по-видимому, сделано в связи с его похоронами и установкой памятника. И его святейшество, в согласии с указанными мною высокопреосвященствами, решил, что Вы, с Вашим обычным искусством, сумеете довести до сведения великого герцога, что нехорошо строить мавзолей для трупа того, кто был наказан трибуналом святой инквизиции и умер, отбывая это наказание, ибо это могло бы смутить добрых людей и нанести ущерб уверенности в благочестии его высочества. Но, если все же не удастся отвратить великого герцога от такого замысла, Вам надо будет предупредить, что в эпитафии или надписи, которая будет на памятнике, не должно быть таких выражений, которые могли бы затронуть репутацию этого трибунала. И такое же предупреждение надо будет Вам сделать тому, кто будет читать надгробную речь, и Вы позаботьтесь о том, чтобы посмотреть и обсудить ее, прежде чем она будет зачтена или напечатана. Проницательности и мудрости Вашего преподобия его святейшество поручает урегулирование этого дела. И да сохранит Вас господь»32. Со своей стороны тосканский посол в Риме в тот же день — 25 января — доносил великому герцогу об опасности намеченных посмертных почестей. Папа вспоминал о процессе Галилея. «Расспрашивая по поводу его книги о движении Земли, он затем обратился ко мне, сказав, что хочет доверительно сообщить мне нечто и только на словах, — не так, чтобы я должен был писать об этом куда-то, дело же состояло в том, что до его святейшества дошли слухи, будто государь собирается соорудить ему могилу в Санта Кроче, и спросил меня, не знаю ли об этом. Я действительно слышал такие разговоры много дней тому назад, тем не менее я ответил, что ничего об этом не знаю. В ответ его святейшество мне сказал, что имеются некоторые сведения, но неизвестно, правда ли это или ложь. Так или иначе, ему угодно было сказать мне, что это не будет удачным примером для остальных, если Ваше высочество сделает такую вещь. Галилей находился здесь под судом святой инквизиции из-за взглядов, крайне ложных и очевидно ошибочных, которые он внушал многим другим. Он посеял немалую смуту во всем христианском мире учением, которое признано вредным. Галилей прибыл сюда для обсуждения поставленных им вопросов и тех ответов, которые он на них давал. Прошло много времени, пока он признался в том, что его убедили»33. Только много лет спустя, когда Вивиани в своем завещании выразил желание, чтобы прах Галилея покоился рядом с Микеланджело, это было выполнено. Примечания1. Ed. Naz., XVI, 340—344. 2. Ed. Naz., XVI, 297, 300, 373. 3. Ed. Naz., XVI, 266. 4. Ed. Naz., XVI, 463—468. 5. Ed. Naz., XVI, 463. 6. Ed. Naz., XVI, 464. 7. Ed. Naz., XVI, 468. 8. Ed. Naz., XVII, 60. 9. Ed. Naz., XVII, 116. 10. Ed. Naz., XVII, 289. 11. Ed. Naz., XIX, 396. 12. Ed. Naz., XIX, 396—397. 13. Ed. Naz., XIX, 397. 14. Ed. Naz., XVII, 11, 75, 93, 95, 125, 129, 153, 178. 15. Ed. Naz., XVII, 291—297. 16. Ed. Naz., VIII, 483—486. 17. Ed. Naz., VIII, 489—542. 18. Ольшки, III, 303. 19. Ed. Naz., VIII, 491. 20. Ольшки, III, 304. 21. Ed. Naz., VIII, 492. 22. Ed. Naz., VIII, 492. 23. Ed. Naz., VIII, 492. 24. Ed. Naz., XVIII, 208. 25. Ed. Naz., XVIII, 263. 26. Ed. Naz., XVIII, 295. 27. Ed. Naz., XVIII, 332. 28. Ed. Naz., XVIII, 311. 29. Ed. Naz., XVIII, 314—316. 30. Ed. Naz., XVIII, 316. 31. Ed. Naz., XVIII, 378. 32. Ed. Naz., XVIII, 379—380. 33. Ed. Naz., XVIII, 379.

|

© 2002—2026 Юрий Гирин подборка материалов

«Кабинетъ» — История астрономии. Все права на тексты книг принадлежат их авторам!

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку