Материалы по истории астрономии

| |

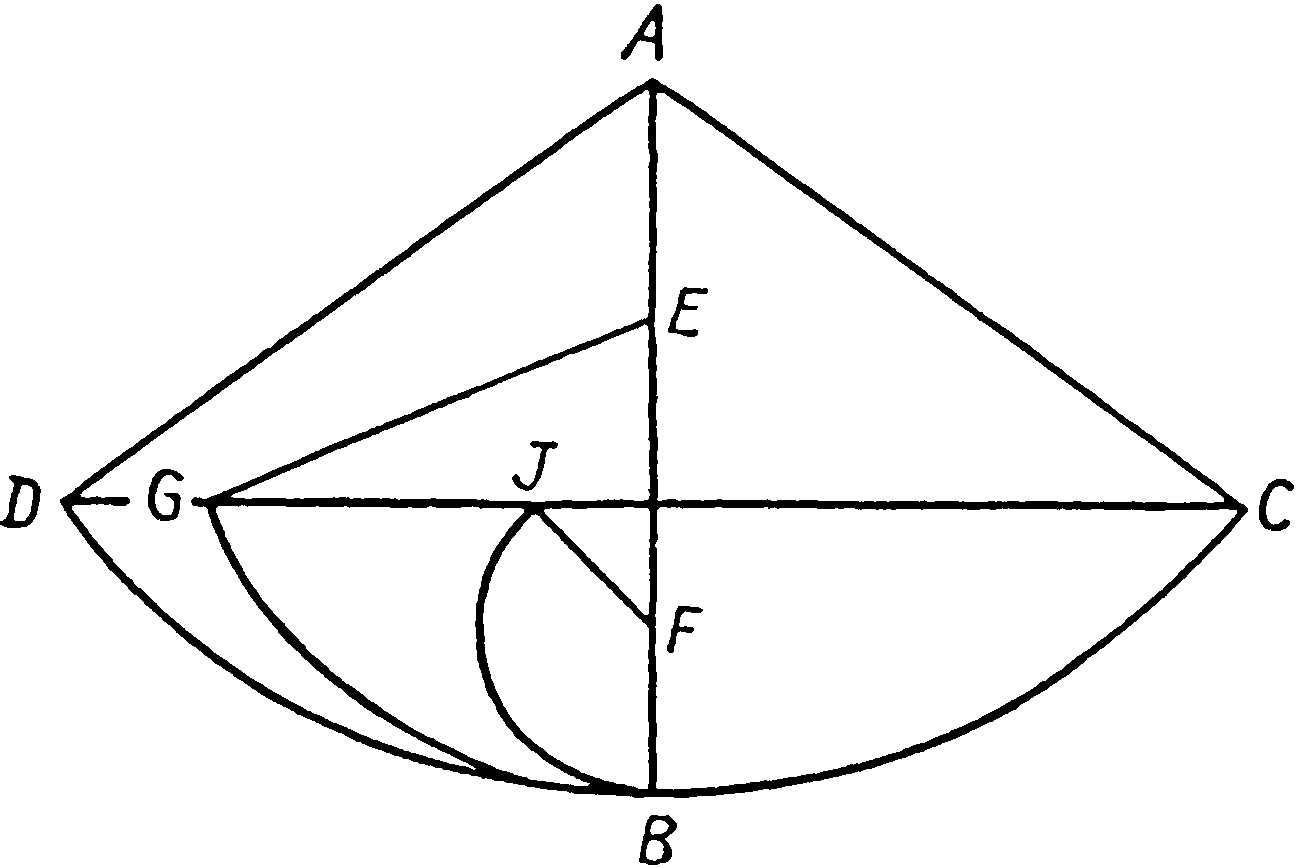

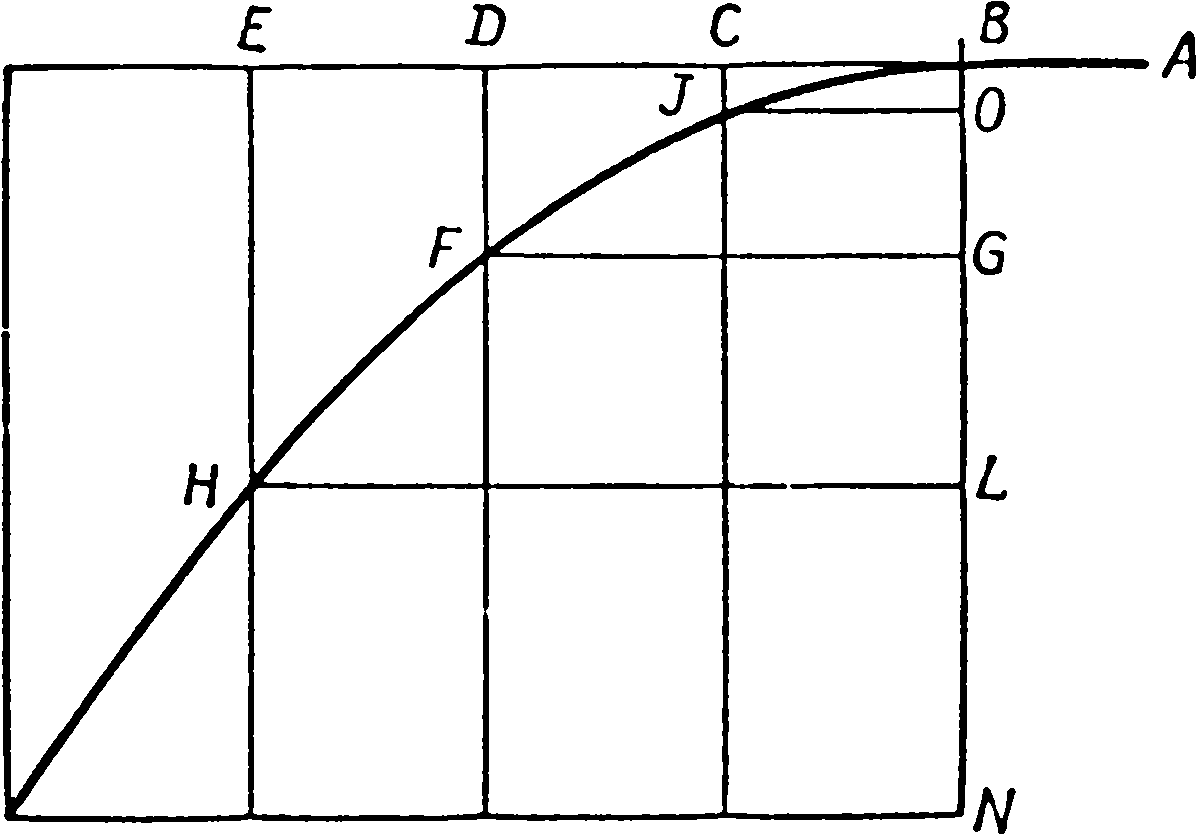

Научное наследство Галилея, содержащееся в его двух основных трудахВведениеВ предыдущих разделах мы рассмотрели в связи с эволюцией Галилея со студенческих лет до положения доцента и профессора, а наконец, и придворного математика также его научные достижения, выделявшие этого ученого из числа современников. Мы увидели, чем он обогатил механику, говорили о его пропорциональном циркуле и о вкладе в гидростатику. Узнали мы о его технической одаренности. Наконец, мы познакомились с Галилеем как первопроходцем наблюдательной астрономии, самостоятельно сделавшим ряд оригинальных открытий или привнесшим решающий вклад в эту область науки (вспомним о спутниках Юпитера, поверхности Луны, структуре Млечного Пути, фазах Венеры, кольцах Сатурна, солнечных пятнах). Ниже мы займемся подробнее двумя главными научными трудами Галилея, Dialogo и Discorsi, и выясним, что в них обладает непреходящей познавательной ценностью. Dialogo (1632 г.)Для правильной оценки Галилея как ученого на этапе создания им Dialogo нужно иметь в виду, что он вышел из школы аристотелевской физики и хотя прокладывал все новые и новые методические пути физического исследования, его мышление и представления были скованы аристотелевским подходом. Не следует забывать, что для Коперника, Галилея и Кеплера просто Солнце, а не Земля находилось в центре мира, который, если не считать некоторых туманных высказываний о бесконечности Вселенной, представлялся ограниченным сферой — совершенно в духе картины мира Платона и Аристотеля. Отсюда следовало, что «естественное» в духе Аристотеля движение тел (например, их свободное падение) в отличие от «вынужденного» (например, при бросании) должно совершаться по круговым совершенным орбитам. В качестве естественного немыслимым было прямолинейное движение, которое ведь должно было привести к столкновению тела с мировой сферой, однако именно при свободном падении к центру Земли у Галилея идет речь о прямолинейном движении. Далее следует учесть, что, хотя Галилей и был в меньшей степени в плену аристотелевских представлений, чем Коперник, который исходил из чисто геометро-кинематической концепции движения, и хотя Галилей всегда утверждал, что тела падают под действием тяготения, он все же никогда не смог подняться до четкой формулировки ньютоновского представления о силе тяжести. С его точки зрения, тела стремились в духе Аристотеля занять свое естественное положение с помощью круговых орбит — тяжелые тела в направлении центра Земли, легкие же в противоположном направлении. Однако новое качество в мышлении Галилея по сравнению с аристотелевской физикой проявляется в том, что он решительно выдвинул на передний план эксперимент и тем самым значительно снизил возможности спекулятивного мышления. Если отвлечься от отсутствия точных данных о постановке опыта, количественных результатов измерений и анализа источников погрешностей, то он не ограничивается только описанием эксперимента. Он пытается (например, в законе падения) продвинуться до количественных высказываний, хотя и в рамках развитой к тому времени математики, которая обходилась еще без исчисления бесконечно малых и пользовалась не уравнениями, а лишь пропорциями для геометрического выражения математических соотношений. В отличие от Галилея Кеплер проявлял прямо-таки непревзойденную тщательность при количественном учете результатов измерений (принадлежавших главным образом Тихо Браге), когда он, например, определял истинную геометрическую форму орбиты Марса. Если бы Кеплер не придавал такого значения точности, он, конечно, никогда не обнаружил бы, что орбиты планет — эллипсы. И все же в последующие столетия в качестве образца единообразного использования теории и эксперимента для разгадки тайн природы стала методика Галилея. Тем самым Галилей стал основателем научного естествознания, и в частности физики, а в зародыше даже теоретической физики, основы которой заложили затем Христиан Гюйгенс и Исаак Ньютон. Внимательно читая Dialogo, поражаешься диапазону остроумных наблюдений природы автором. И если он редко говорит об экспериментах, которые были специально поставлены для этого, то отсюда не следует делать вывода (как это обычно бывает), что эксперимент служил у него лишь для подтверждения готового теоретического представления. Так, он пишет Инголи [A 6]: «Я поставил по этому поводу опыт, но прежде естественные соображения совершенно меня убедили в том, что это явление должно протекать как раз так, как оно и в действительности протекало». Не следует заключать отсюда, что тем самым выражается принципиально аристотелевская точка зрения. Совсем напротив! Дело в том, что Галилей так много экспериментировал в своей жизни и столь пристально наблюдал природу, что мог часто довольствоваться мысленными экспериментами, исход которых был ему ясен (например, наблюдения в трюме судна). Поэтому никак не следует делать заключения из часто им используемых мысленных экспериментов о том, будто его мышление было прежде всего дедуктивным. Мы полагаем, что для Галилея было характерно излюбленное им сочетание индуктивного и дедуктивного методов и что в нем-то и состоит разгадка его деятельности как исследователя-первопроходца. Что касается основного вопроса философии, то Галилей явно и неоднократно выдвигает на передний план объективное существование, а не человеческое сознание, становясь тем самым на позиции естественнонаучного материализма. Особенно четко это проявляется в следующем высказывании [A 7]: «Меня уже в двух или трех местах удивило, что автор... в своих рассуждениях... пользуется оборотом: таким образом данный факт согласуется с нашим разумом, в противном же случае для нас был бы закрыт путь к познанию того или иного обстоятельства или критерий философии стал бы хрупок, как если бы природа сначала создала человеческий ум, а лишь затем расставила вещи в соответствии со способностью нашего разума постичь их. Но я скорее бы поверил, что природа сначала создала по своему разумению вещи и лишь затем человеческий разум с его способностью разгадывать, хотя и с большим трудом, некоторые из ее тайн». Здесь будет невозможно даже приблизительно отразить все богатство мысли, заключенное в Dialogo. Поэтому те споры, которые ведут здесь Сальвиати, Сагредо и Симпличио и которые часто весьма многословны, мы сможем осветить лишь с точки зрения их научной сущности. Подробный разбор можно найти в обширной литературе. Dialogo делится на четыре дня, которые очень упрощенно можно тематически разделить таким образом: — первый день: подобие земного и космического мира; — второй день: вращение Земли вокруг ее оси; — третий день: движение Земли вокруг Солнца; — четвертый день: приливные явления. В действительности же основные мысли, наиболее близкие Галилею, и в особенности насчет коперниканской системы, пронизывают все четыре дня. Их нити по мере надобности вплетаются в ткань беседы. Первый день Сальвиати (Галилей) начинает этот день с изложения системы мира и учения о движении Аристотеля и ссылается на Платона, согласно которому человеческий интеллект должен быть подобен божественному разуму, поскольку ему доступна сущность чисел. Сальвиати соглашается с Аристотелем в том, что мир имеет в своей основе законы и «подчиняется наивысшим и наисовершенным законам». Допускается, что прямолинейное движение невозможно (приводит к столкновению с мировой сферой!). Поэтому Сальвиати, совершенно в духе Аристотеля, выделяет круговое движение как самое идеальное. Также и ускоренное движение, в остальном понятое верно, описывается в чисто аристотелевских терминах. Поскольку Галилею еще не было известно понятие силы, движение подвижного тела ускоряется, «когда оно направляется в им выбранное положение». В этом отношении примечательны рассуждения Галилея, в которых он с помощью наглядных примеров описывал закон сохранения механической энергии, причем этого понятия Галилей, конечно, еще не знал. Вот иллюстрация этой закономерности для случая свободного падения. В основу здесь кладется удивительная абстракция: пусть Земля пробурена по диаметру и в получившейся полости падает тело. Утверждается, что в принципе после этапов ускорения и замедления это тело должно вновь приобрести исходную скорость, которая, однако (и здесь делается совершенно правильное заключение), в действительности несколько изменится под действием сопротивления со стороны воздуха и других побочных причин. Вот другой пример, относящийся к более раннему времени: пусть шар катится по желобу, состоящему из двух частей, по первой из которых он опускается, а по второй поднимается. Делается правильное заключение, что независимо от углов наклона шар вновь достигнет той же высоты, что в начале опыта. Еще один аналогичный пример касается случая, когда шар скатывается по наклонным плоскостям с разными углами наклона и в конце концов испытывает свободное падение. Делается совершенно верный вывод, что шар всякий раз приобретает одну и ту же скорость, хотя на более пологой плоскости он затратит больше времени, чтобы пройти свой путь. Галилей совершенно правильно описывает во всех этих примерах механическое движение в потенциальном поле силы тяжести, и даже шарообразную форму Земли он объясняет в принципе правильно, хотя он при этом, к сожалению, не располагал необходимым понятийным и математическим аппаратом, в частности не знал понятия потенциальной энергии. Какой же яркой путеводной звездой познания послужило созданное всего несколькими десятилетиями позднее Ньютоном ясное физическое понятие силы со всеми его последствиями! Обсуждение фокусируется дальше в первый день на небесных телах, рассматриваемых под тем же углом зрения, что и земные. Тезис о сходстве земного и небесного мира, которого еще со ссылкой на Николая Кузанского придерживался Бруно, а сегодня трактуется как тезис о физическом единстве материи, прослеживается на протяжении всего Dialogo как основное предположение. И это касается одного из главнейших элементов теории познания! Центральный пункт этих рассуждений о космосе занимает Луна. Описываются многие наблюдения Галилея, вплоть до обнаружения пепельного света Луны, который объясняется как проявление отраженного от Земли света Солнца. В целом первый день имеет явную философско-космологическую направленность. В нем содержится много фундаментальных шагов вперед по сравнению с позицией Аристотеля. К сожалению, Галилей остается в плену представления об идеальности кругового движения. Для физики же здесь существенны его высказывания о свободном падении и о качении шаров по наклонной плоскости. Второй день Второй день является подчеркнуто физическим. На примере движения поверхности Земли, происходящего вследствие ее вращения, Галилей разрабатывает здесь (ввиду отсутствия развитого математического аппарата, к сожалению, снова лишь на словах) два фундаментальных представления позднейшей физики — существование инерции и принцип относительности. Если отвлечься от того ложного аристотелевского взгляда, который разделял Галилей, что круговое движение обладает преимуществами перед прямолинейным, и который в дальнейшем вообще играет второстепенное значение, тем более что обсуждается-то на самом деле прямолинейное движение, то можно сказать, что Галилей уже верно понимал и выражал фундаментальную сущность этих обоих представлений. Затем он дает количественно правильную формулировку зависимости пройденного при свободном падении пути от времени. После излияний на тему о нервах и ощущениях Сальвиати и Сагредо выдвигают тезис о том, что движение Земли как целого неощутимо для обитателей Земли и предметов на ней, которые совершают с ней вместе суточное движение. Доводом служит аналогия с плаванием на корабле и с протеканием явления относительно последнего, хотя обсуждение этой аналогии сильно сдобрено рецидивами аристотелевской терминологии. Чтобы сделать отчетливее понятие инерции тел при их движении, которая охарактеризована как «неистребимо запечатленное движение» и для которой позднее был введен специальный термин «инерция» (inertia), обсуждается свободное падение камня с вершины башни и свинцового шара с мачты корабля. Дело в том, что поскольку свинцовый шар упадет при движении корабля на то же место палубы, куда бы он попал, если бы корабль стоял на якоре, такое наблюдение не может ничего сказать о движении корабля. Аналогичная картина имеет место в отношении Земли, когда камень падает с вершины башни. В его падении никак не проявляется движение Земли. Тем самым теряет силу тот довод сторонников аристотелевской физики, что, если бы Земля двигалась, камень в своем падении должен был попасть куда-то далеко от башни, так как за это время Земля сдвинулась бы на значительное расстояние. Примером идущего корабля Галилей пользуется в духе мысленного эксперимента, исход которого ему очевиден на основании имеющегося опыта. Замечательно, что такой эксперимент был и на самом деле проведен, но лишь после смерти Галилея отцом Гассенди в 1649 г. в гавани Марселя; корабль шел со скоростью 12 км/час, и мнение Галилея подтвердилось. Ради физической корректности нужно добавить, что аналогия между вращательным движением Земли и прямолинейным равномерным движением судна не так уж хороша, ибо речь идет о двух принципиально разных системах отсчета. Правда, ввиду того что Земля вращается сравнительно медленно, эта аналогия оказывается достаточно корректной. Далее Галилей еще развивает рассуждения, связанные с камнем и свинцовым шаром, включая в свой довод также облака, птиц, ветер и т. д. С этой же точки зрения рассматривается и меткость стрельбы из пушки. В этом отношении представляет интерес и разговор об инерции прямолинейно и равномерно движущегося шара. Обнаруживается, что при исключении случайных внешних воздействий гладкий и твердый шар будет двигаться по наклонной плоскости вниз ускоренно, а вверх с замедлением. Сальвиати задает тогда вопрос, а что будет происходить, если не будет наклона ни вверх, ни вниз. Все соглашаются, что шар должен продолжать покоиться, если его просто положат на такую плоскость, но если его толкнуть, то он не будет ни ускоряться, ни замедляться, ибо для этого нет оснований. И далее: Сальвиати: «И сколько же времени должно будет после этого двигаться тело?» Симпличио: «Пока позволяет протяженность этой плоскости, которая и не опускается, и не поднимается». Сальвиати: «Так если бы эта протяженность была безграничной, то и движение по ней также ничем бы не ограничивалось, т. е. было бы вечным?» Это знаменует собой и понимание, и формулировку закона инерции — однако с той оговоркой, что сразу же после этого Сальвиати снова возвращается в мир аристотелевских представлений, хотя он только что и совершенно правильно рассуждал о плоскостях. Сальвиати: «Плоскость, которая не опускается и не поднимается, должна быть, следовательно, во всех своих частях равноудаленной от центральной точки. А разве в мире есть такие плоскости?» Симпличио: «Да, их хватает. Возьмите хотя бы наш земной шар...» Сальвиати: «Судно, идущее по спокойному морю, относится к числу таких тел, которые движутся по рассмотренного вида поверхности, без подъема и без спуска. Поэтому, если устранить все случайные и внешние воздействия, оно будет стремиться двигаться с однажды сообщенной ему начальной скоростью, непрерывно и равномерно». Итак, ясно, что Галилей вводит здесь круговое инерциальное движение. Однако в Dialogo речь идет лишь о прямолинейном движении, если не считать возражения Симпличио, вынудившего Сальвиати признать, что отрезок прямой является лишь приближением для дуги круга. Окончательно от этого предрассудка впервые освободились переписывавшийся с Галилеем Бальяни (в 1639 г.) и Декарт, ясно высказавшие мысль о прямолинейности движения по инерции. Поэтому не все признают Галилея творцом закона инерции в его окончательной форме, хотя отрицать, что свойство инертности тел было обнаружено им, невозможно [C 3]. Это доказывается еще одним примером, который, вне всякого сомнения, касается закона инерции. Речь идет о теле, помещенном в трубу, которое при определенной скорости вращения трубы выталкивается из нее и улетает. Сальвиати формулирует следующее утверждение: «Запущенное таким образом тело испытывает побуждение двигаться по касательной к дуге, которую описывает запускающее его тело, а именно по той касательной, которая идет из точки, где запускаемое тело отделяется от запускающего». Далее уточняется, что движение вдоль касательной следует понимать как прямолинейное, если отвлечься от искривления пути тяготением. Этот пример убедительно показывает, насколько важна в истории науки четкая формулировка абстрактных понятий, с помощью которых удается давать применимые в самом общем случае формулировки закономерностей, не опирающиеся на конкретные примеры. Приоритет Галилея в открытии закона инерции не подвергался бы сомнению, если бы он ввел абстрактное понятие инерции и, отвлекаясь от подробностей, привносимых примерами, сформулировал бы свои утверждения в общем виде, как это сделал позднее Ньютон в своей I аксиоме движения (Lex prima): «Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не вынуждается приложенными силами изменить это состояние». Однако мы считаем, что, несмотря на некоторые второстепенные моменты, Галилей физически верно определил сущность инерции, так что Lex prima Ньютона по справедливости называют законом инерции Галилея. Заслуживает внимания и другое направление этой беседы, теснейшим образом связанное с инерцией тел, а именно (в современной терминологии) принцип относительности Галилея для механических явлений, уходящий корнями в существование свойства инертности у тел. По существу речь идет об отмеченном в двух примерах (падение камня с башни и свинцового шара с мачты) факте независимости протекания механического движения от (равномерного и прямолинейного) движения системы отсчета — Земли или судна. Если принять во внимание, что Галилею еще не было известно понятие инерциальной системы, то можно утверждать, что он правильно понимал сущность такой взаимосвязи, позднее возведенной в ранг фундаментального принципа. Следует отметить, что указанная независимость (т. е. одинаковый ход механических явлений) обеспечивалась бы при правильном задании начальных скоростей тел. Суть дела заключается в том, что при переходе от одной системы отсчета к другой, движущейся равномерно и прямолинейно относительно первой, скорости движущихся относительно этих систем тел складываются, но законы их движения в ньютоновской механике сохраняют свой вид. Так как исчисление бесконечно малых, созданное прежде всего Лейбницем и Ньютоном, во времена Галилея еще не было известно, его формулировки не могли не быть чисто словесными. Принцип относительности Галилея, который мог быть по-настоящему, математически, сформулирован лишь когда Ньютон открыл законы механики, был обобщен в 1905 г. Эйнштейном, сформулировавшим специальный принцип относительности, справедливый и для любых других физических процессов, за исключением гравитации. Ввиду такой фактической общности специального принципа относительности картина протекания более широкого круга явлений также не должна зависеть от состояния движения системы отсчета. Не отмечает ли Галилей в своих остроумных наблюдениях уже и этого выходящего за рамки механики принципа (для частного случая специального выбора начальных условий)? Процитируем Сальвиати: «В сопровождении приятеля закройтесь в возможно более обширном помещении в трюме большого судна. Захватите с собой мошек, бабочек и другую летающую живность; припасите также сосуд с водой и маленькими рыбками; повесьте еще ведерко, чтобы из него капала вода в другой узкогорлый сосуд под ним. Пока судно еще стоит на якоре, внимательно понаблюдайте, как с одинаковыми скоростями летают крылатые твари во все стороны в этом помещении. Заметьте, что рыбки плавают во всех направлениях, их не различая, а падающие капли все попадают в стоящий под ведерком сосуд. Бросая приятелю какой-либо предмет, вам не нужно Прилагать большего усилия в одну сторону, чем в другую, если только иметь в виду одно и то же расстояние между вами. И если вы, как говорится, оттолкнетесь ногами одинаково, то одинаково далеко и допрыгнете независимо от направления. Будьте внимательны, чтобы во всех этих вещах хорошо убедиться и чтобы не оставалось никакого сомнения, что все именно так и происходит, когда судно стоит на якоре. И пусть теперь судно пойдет с какой угодно скоростью, но только пусть движение будет равномерным, без виляния в ту и другую сторону, и тогда вы не заметите во всех названных явлениях ни малейшего изменения. И ни из единого из них вы не заключите, идет ли судно или стоит на якоре. ...Причина такого согласия всех явлений лежит в том, что движение судна в равной мере передается всем находящимся на нем вещам, также и воздуху. Потому я при этом сказал, что нужно укрыться в трюме, ибо вверху, на открытом воздухе, сей воздух судну не сопутствует, и в некоторых из указанных явлений будут проявляться более или менее явные изменения». Сагредо продолжает эту мысль: «Хотя на море мне никогда не приходило в голову проводить служащие названной цели наблюдения, но я более чем уверен, что результат их будет тот, что указан. Так, например, еще я знаю, что в своей каюте я себя сотни раз вопрошал, идет ли судно или стоит, и много раз я, когда сильно задумывался, то принимал, что идет оно в этом направлении, когда на деле оно шло в противоположном. Итак, я всецело удовлетворен и совершенно убежден, что будут безрезультатны любые опыты, которые должны были бы указывать более против, чем за вращение Земли...» Узнав об этом мысленном эксперименте, сразу же вспоминаешь фундаментальный мысленный эксперимент Эйнштейна со свободно падающей или ускоренной закрытой кабиной лифта, где наблюдатель не может локально отличить действие гравитационного поля от механизма ускорения. Как известно, именно этот принцип проложил путь от специальной теории относительности (1905 г.) к эйнштейновской общей теории относительности и теории гравитации (1915 г.). Сколь поразительно схожи эти идеи, хотя между Галилеем и Эйнштейном прошло целых 300 лет! Большое принципиальное значение имеет и еще один более ранний разговор о том, вращается ли Земля или вся Вселенная. В нем Сальвиати заключает, что, приняв за истину суточное вращение Земли вокруг ее оси, можно совершенно естественно объяснить сразу множество наблюдаемых небесных явлений и что тогда сами собой отпадают трудности, связанные с суточным обращением небесной сферы с закрепленными на ней неподвижными звездами. И хотя Галилей хорошо знает об относительности суждения о движении, так как явно ссылается на лежащее в основе такого суждения окружение (систему отсчета), но в вопросе о том, вращается ли Земля или Вселенная, он однозначно высказывается за вращение Земли. А ведь рассуждая о механических явлениях на идущем корабле, он пришел к убеждению, что для протекания этих процессов безразлично, движется ли корабль или окружение. Однако при распространении такой идеи на совокупность неподвижных звезд ему кажется правильнее рассматривать как покоящуюся сферу этих звезд. Тем самым Галилей затрагивает проблему, которая и теперь еще сохраняет высокую степень актуальности, оставаясь надолго открытым вопросом фундаментальных исследований. Он предвосхитил здесь идею, которую Эрнст Мах в 1883 г. развил дальше, придя к так называемому принципу Маха, и по сей день занимающему умы многих исследователей. К концу второго дня дискуссия снова возвращается к вопросу о свободном падении. Говоря о времени падения пушечных ядер, Сальвиати, наконец, недвусмысленно утверждает, что при ускоренном движении прямолинейно падающих тел их пути, пройденные за последовательно одинаковые отрезки времени, соотносятся как целые нечетные числа, начиная с единицы. И он буквально формулирует следующее: «Или также можно сказать: пройденные отрезки относятся друг к другу как квадраты времен». Вместе с представлением о том, что «все тела падают в вакууме одинаково быстро», которое, как это было замечено выше, имело свое начало уже у предшественников Галилея, этим исчерпывается содержание закона о свободном падении, если удовлетворяться описательной стороной явления и воздержаться от нахождения его причин. Сообщают, что Галилей открыл закономерности свободного падения еще в 1609 г. Чтобы не иметь при этом дела с быстро протекающими процессами, типичными для свободного падения, он проводил опыты с желобом, который как бы смягчал тяготение. Он исследовал, как по желобу скатываются шарики, а время измерял с помощью водяных часов (измерение количеств воды, струйкой вытекающей из бака, т. е. сведение измерения времени к измерению объема). При увеличении угла наклона желоба мы подходим все ближе к явлению свободного падения, закон которого представляет собой естественную экстраполяцию. Дальнейшая беседа касается, наконец, и вечно продолжающихся качаний очень тяжелого маятника при устранении всех внешних препятствий. Здесь Галилей снова верно описывает понятие сохранения механической энергии, основываясь на указании конечных точек движения, но, как и в первый день, не зная понятия энергии. По этому поводу хотелось бы снова и настойчиво подчеркнуть, как важна для познания природы разработка понятий, разумно приспособленных к ее закономерностям. Подводя итоги, отметим, что второй день принес богатый урожай для физики, который можно охарактеризовать ключевыми словами: закон инерции, принцип относительности, законы падения. Третий день Третий день посвящен обращению Земли вокруг Солнца и строению Вселенной, являясь, таким образом, днем космической физики. Дискуссия сначала открывается подробным указанием на расстояния до Луны, Солнца и звезд. Проводится сравнение численных данных других авторов и собственных представлений Галилея. Кроме того, дается критический обзор пороков оптических приборов. В этой дискуссии заслуживает внимания обсуждение Галилеем явления параллакса для неподвижных звезд, возникающего вследствие движения Земли по орбите как изменение угла, в направлении которого видна данная звезда. Это явление играет фундаментальную роль при обсуждении правильности коперниканской системы. Как известно, эффект параллакса удалось впервые измерить в 1837—1838 г. Бесселю1. Затем разговор переходит к проблеме установления структуры Солнечной системы. Когда Сальвиати излагает представления Коперника, Симпличио находит их недостаточно ясными. Тогда Сальвиати идет на хитрость. Он предлагает Симпличио взять бумагу и карандаш и самостоятельно провести доказательство. Сальвиати: «Пусть этот лист белой бумаги обладает неизмеримой протяженностью мироздания, так расположите же на нем его части и составьте их воедино так, как Вам подсказывает Ваш разум». Земля и Солнце совершенно в духе классического сократовского доказательства изображаются как две отдельные точки. Теперь нужно расположить для начала Венеру, которая отходит от Солнца, самое большее, на 46° и никогда не оказывается в направлении, противоположном Солнцу (в противостоянии). Когда она вблизи Солнца выглядит ярче всего, то имеет вид серпа, а когда слабее всего — кружочка. Симпличио не остается ничего иного, как нарисовать орбиту Венеры с центром в Солнце. Так как Меркурий держится все время еще ближе к Солнцу, то те же рассуждения требуют, чтобы его орбита проходила вокруг Солнца внутри орбиты Венеры. Поведение Марса обнаруживает совершенно иную картину. Он может располагаться в части неба, противоположной Солнцу. На основании изменений яркости Марса в соединении (когда он находится в той же стороне, что Солнце) и в противостоянии, а также ввиду отсутствия у него фаз Марс должен двигаться вокруг Солнца и Земля должна находиться внутри его орбиты. Подобным же образом Симпличио находит орбиты Юпитера и Сатурна. Что касается Луны, то ясно, что она движется вокруг Земли. Достигается также согласие относительно расположения неподвижных звезд между двумя сферическими поверхностями, окружающими Солнечную систему. После этого Сальвиати остается только сказать: «Ну вот, синьор Симпличио, мы и расположили небесные тела в точном согласии с системой Коперника, да к тому же Вы это сделали собственноручно... И если это так, что орбиты планет, а именно Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна, имеют Солнце в качестве своего центра, то тем более справедливо предположить, что неподвижно Солнце, а не Земля... И тогда Земле как телу, движущемуся между Венерой и Марсом, из которых Венера проходит круг за девять месяцев, а Марс — за два года, вполне уместно приписать обращение длительностью в один год, тогда как Солнце оставить покоящимся». Важную роль среди доводов в поддержку коперниканской системы играет также Юпитер со своими обращающимися вокруг него спутниками — Медицейскими звездами. И не дано ли тем самым на небе для всех желающих видеть наглядного изображения миниатюрной планетной системы, причем с центром, который и сам движется? Эта аналогия повергала тогдашний ученый мир в изумление! Дальнейший разговор касается множества тем, сосредоточиваясь, наконец, на шкале расстояний и размерах небесных тел. Здесь Галилей порывает с аристотелевскими представлениями о замыкающей Вселенную сферической поверхности, покрытой неподвижными звездами. Сальвиати высказывается так: «Если бы теперь вся сфера неподвижных звезд стала единым светящимся телом, разве нельзя представить себе возможность найти в бесконечном пространстве столь удаленную точку, чтобы при взгляде из нее указанная светящаяся сфера казалась бы столь же малой и даже еще меньше, чем нам сейчас с Земли представляется одна неподвижная звезда? Так что оттуда мы приняли за весьма малое то, что сейчас и здесь называем неизмеримо большим». Эта мысль, к сожалению, не находит продолжения в разговоре, и мы не сможем подробнее узнать, что думал Галилей о строении Вселенной как целого. Однако он не считал себя связанным аристотелевскими представлениями, что видно из другого разговора этого же дня, касающегося теперь центральной точки мира: Сальвиати: «И потому скажите мне, из чего состоит и где находится центральная точка, о коей Вы говорите». Симпличио: «Я понимаю под центральной точкой центральную точку Вселенной, мира, сферы неподвижных звезд, небес». Сальвиати: «Я с полным основанием мог бы поставить на обсуждение вопрос о том, есть ли вообще в природе такая центральная точка, ибо ни Вы, ни кто-либо другой еще не доказали, что мир конечен и обладает определенной формой, а не просто бесконечен и безграничен. Я, однако, пока соглашусь с Вами в том, что мир конечен и ограничен сферической поверхностью, которая к тому же обладает центральной точкой. И тогда потребуется найти, что вероятнее: Земля ли находится в этой центральной точке или же какое-то иное тело». Симпличио: «Что мир конечен, ограничен и шарообразен, стократно доказал Аристотель». Сальвиати: «Все эти доказательства в основе имеют лишь то, либо это, либо ничего... Однако, чтобы не множить числа спорных вопросов, пусть уж пока мир будет конечен, а потому и будет возможно указать его центральную точку...» Если еще принять во внимание высказывание Галилея в его письме Инголи [B 2]: «Не известно ли Вам, что до сих пор не решено еще и, я думаю, что никогда человеческой наукой решено не будет, конечен мир или бесконечен?» — то становится несомненным, что взял Галилей просто как основу для своих рассуждений аристотелевскую модель мира, но был способен мыслить шире и взвешивать иные возможности. Мир его представлений был богаче мира как Коперника, так и Кеплера. Это был несомненно великий философский ум. Читая приведенные выше места из Dialogo, не следует упускать из виду, что Галилей, подвергаясь столь злобным нападкам за поддержку коперниканской системы, не хотел обременять себя еще и проблемой бесконечности мира, особенно перед лицом того факта, что незадолго до этого был сожжен Бруно. К концу третьего дня происходит еще знаменательная с физической точки зрения дискуссия об устойчивости земной оси. Явно будучи на основании приобретенного с вращающимся шаром опыта знаком с инерцией также и вращательного движения, Сальвиати утверждает, что земная ось, наклон которой к плоскости эклиптики достаточно правильно указывается равным 23,5°, остается все время параллельной самой себе и описывает цилиндр, в основании которого лежит образованная годовым движением Земли окружность. Кроме того, третий день касается также места математики в науке. В заключение геометрических рассуждений Сальвиати по поводу эффектов, связанных с наклоном земной оси к плоскости эклиптики, Сагредо высказывает мнение, что человеческий разум никогда еще не производил на свет более остроумной идеи. Он просит высказать свое мнение Симпличио. Симпличио: «Если я должен откровенно высказать свое мнение, то могу сказать, что эти вещи представляются мне принадлежащими к числу тех геометрических тонкостей, за которые Аристотель порицает Платона, упрекая его за отход от здравой философии в пользу усердных занятий геометрией...» Сальвиати не медлит с ответным выпадом: «Я присоединяюсь к максиме этих Ваших перипатетиков, которые удерживали своих учеников от изучения геометрии, ибо никакая иная наука не может лучше, чем эта, обнаружить все их ложные заключения». Галилей становится на позицию Платона, рассматривавшего математику как необходимую предпосылку для изучения философии. Как известно, при входе в Академию Платона были начертаны следующие слова: «Нет входа тому, кто нематематик»2. Галилею также принадлежит сравнение [A 6]: «[Книга природы] написана на языке математики, и буквы ее — треугольники, окружности и иные геометрические фигуры; без них человеку невозможно понять в ней ни слова». Аналогично высказывался и Кеплер. Итак, третий день, посвященный космогонии, характеризуется следующими главными пунктами: обоснование коперниканской системы и ее следствия, замечательные высказывания о возможной бесконечности и безграничности мира, высказывания о математике. Четвертый день В этот день в центре внимания стоит объяснение приливных явлений. Выше в разделе о защите коперниканского учения мы уже отмечали, что Галилей считал очевидным доказательством коперниканского учения существование прилива и отлива, ибо всякий, кто имеет глаза, может убедиться в их реальности. Поэтому Галилей хотел, чтобы и весь Dialogo носил заглавие, ориентированное на содержание четвертого дня. Однако именно этот день оказался в научном отношении самым слабым, так как теория Галилея для объяснения приливных явлений была ошибочной. Галилей считал, что приливы и отливы являются необходимым следствием движения Земли. Он видел прототип морского бассейна в модели миски, наполненной водой, и полагал, что вследствие явления инерции при изменениях скорости должны возникать течения в воде, как это было бы с сосудом с водой на судне при замедлении его хода. Так как вода, не будучи твердым телом, не может быть жестко связана с Землей, это представлялось Галилею верным доводом в пользу его идеи. При этом Земля вкупе с Луной должна была вести себя как раскачивающийся маятник. Остается лишь отметить, что верный взгляд Кеплера на приливные явления как результат воздействия Луны Галилей (который, впрочем, считал Луну связанной с Землей магнитной силой) объявил ложным, причем даже осуждал Кеплера: Сальвиати: «Однако из всех значительных мужей, обративших свои размышления к этому удивительному явлению природы, удивляюсь я более Кеплеру, чем любому другому. Как мог он при своем свободном образе мыслей и глубоком взгляде на вещи, да имея еще в руках учение о движении Земли, внимать с одобрением таким дикостям, как власть Луны над водами, скрытые качества, да и прочим сказкам для детей?» Резюме Оглядываясь на первый из главных трудов Галилея, отметим в нем следующие выдающиеся качества. Это труд с подчеркнутой натурфилософской направленностью, где описано едва ли поддающееся перечислению множество явлений природы и сделана попытка их согласования с коперниканской системой мира. Галилей предлагает словесное описание целого ряда новых по сравнению с аристотелевской физикой представлений. При этом в доказательствах используются геометрические фигуры, но читатель почти не встречает математических формул типа уравнений. Discorsi (1638 г.)В отличие от Dialogo, Discorsi написаны скорее в стиле учебника физики, к тому же первого вообще [C 4]. Многие авторы считают их самым главным трудом Галилея, так как здесь собрано воедино все, что сделал в физике этот мыслитель — первый физик-универсал. Хотя в заглавии указывается на механику и на законы падения, этот труд намного шире и глубоко затрагивает также математику, особенно в леммах теории множеств и геометрических построениях. Как и Dialogo, он делится на четыре дня, но во втором издании после смерти Галилея сюда были включены из его наследия еще два дня. По своей структуре этот труд также имеет вид дискуссий в дружеском кругу, причем первые пять дней в них участвуют уже известные нам из Dialogo собеседники — Сальвиати, Сагредо и Симпличио. На шестой день Симпличио отсутствует, так как он не смог сориентироваться в некоторых доказательствах, касавшихся учения о движении и о центре тяжести. Вместо него появляется Паоло Апроино, дворянин из Тревизо, посещавший лекции Галилея и бывший его другом в падуанский период. Как и в Dialogo, в первые два дня споры ведутся на итальянском языке. Третий и четвертый дни имеют особенно весомое содержание и построены по-иному — все три собеседника читают и обсуждают написанный по-латыни труд своего руководителя и «академика» (имеется в виду Галилей), который был известен с 1611 г. как Linceo, т. е. член Accademia dei Lincei в Риме. На итальянский язык переходят только при обсуждениях. Здесь вообще невозможно дать перечень вопросов, на основании которого удалось бы проникнуть в обширный мир идей Галилея. Мы можем лишь попытаться извлечь из него то, что касается науки. Понятно, что в таком обширном итоговом труде жизни, как этот труд Галилея, встречается ряд ошибок, но мы их отметим лишь «на полях». Главные цели Галилея раскрываются в его введении к третьему дню: «Из очень древнего предмета выводим мы совершенно новую науку. Нет ничего более древнего в природе, чем движение, а о нем философы писали и редко, и мало. Однако я приобрел богатый опыт в отношении его особенных свойств, включая и весьма любопытные, хотя досель неизвестные и еще неустановленные. Так, говорят о некоторых из простейших законов, как, например, что естественное движение падающего тяжелого тела есть равноускоренное. В какой мере, однако, здесь имеет место ускорение, до сих пор не высказывалось; ибо, насколько я знаю, никто не показал, что отрезки, проходимые падающим телом в равные времена, относятся друг к другу как нечетные числа. Наблюдено было, что брошенное тело описывает определенную кривую; но что последняя есть парабола, не учил никто. И что это обстоит таким образом и еще многое другое, не менее достойное для познания, будет здесь мною доказано, и к тому, что еще сделать предстоит, путь будет проложен для создания весьма обширной и исключительно важной науки, начальные основы которой должна принести предлагаемая работа, проникнуть же в ее более глубокие тайны предстоит умам, кои меня превосходят». Первый день Из этого дня мы выделим лишь самые весомые пункты: математические рассуждения, свободное падение, качание маятника и изохронность, прочность подобным образом устроенных машин, животных и растений гигантских размеров. В области геометрии Галилей касается вопросов измерения площади и объема цилиндров, в особенности следующих проблем: поверхности цилиндров одинакового объема; объем цилиндров с одинаковой боковой поверхностью; круг, вписанный в многоугольники одинакового периметра. Особенно привлекательны рассуждения Галилея из теории множеств о бесконечном и неделимом. Сальвиати начинает с утверждения: «Вообще-то у меня есть одна странная мысль; я сначала повторю, что бесконечное в себе для нас непостижимо, как и последнее неделимое. Попробуйте же их соединить: если бы мы захотели составить линию из точек, то последние должны были бы быть бесконечно малыми, и потому нам пришлось бы сразу объять и бесконечное, и неделимое... Главное возражение, направляемое против тех, кто составляет непрерывное из неделимого, состоит в том, что если одно неделимое добавить к другому, это не приведет к делимой величине». Дальнейшие размышления касаются того факта, что, хотя множество натуральных чисел (1, 2, 3, ...) так же бесконечно, как и множество их квадратов (1, 4, 9, ...), все же кажется, что существует больше натуральных чисел, чем квадратов. Сальвиати усматривает в конце концов выход в том, что непосредственное сравнение бесконечных величин невозможно. Как известно, впервые подобные противоречия в теории множеств устранил Георг Кантор, введя свои основы теории множеств, которые, впрочем, сначала были отвергнуты даже его именитыми современниками и получили признание лишь постепенно. Сегодня мы знаем, что логическая ясность наступает при введении понятия мощности бесконечных множеств. Примечательно, насколько глубоко продвинулся в этой проблематике уже Галилей. Анализ явления свободного падения тела начинается с опровержения уже изложенного ранее учения Аристотеля. Этот пункт настолько убедителен, что можно было бы подумать, будто Галилей опровергает Аристотеля с помощью чистой логики. Однако ниже читатель сразу же заметит, где в аргументацию входит эмпирика. Предположим, что Аристотель прав в своем утверждении о более быстром падении тяжелых тел, чем легких. Получается, что при объединении одного тяжелого тела с одним легким легкое тело при падении должно тормозить стремящееся быстрее падать тяжелое тело, так что такое составное тело должно падать медленнее, чем отдельно взятое тяжелое, хотя по предположению Аристотеля оно ввиду своего еще большего веса должно было бы падать еще быстрее. Значит, в этом предположении имеется логическое противоречие. Поэтому предположение должно быть ложно. Мы уже сталкивались с таким построением раньше, когда обсуждали падающие кирпичи Стевина. После того как он доказал противоречивость идеи Аристотеля, Галилей излагает свои новые представления, причем включает и случай падения в вязкой среде. Так как мы уже занимались выше этими вопросами, воздержимся здесь от их дальнейшего изложения. Колебания маятника Галилей совершенно правильно тесно связывает с явлением свободного падения. При этом весьма существенной и оригинальной была мысль, что характер движения при падении тела не изменяется, если ему дать возможность падать по наклонной плоскости или по дуге окружности, чего требует нить подвеса у маятника. Дуга окружности может быть просто представлена как последовательность отрезков прямых с непрерывно изменяющимся наклоном, что отвечает последовательности касательных плоскостей. Это подало Галилею идею, что можно, используя наклонную плоскость, как бы замедлить быстротечный и потому с трудом контролируемый ход свободного падения и облегчить таким образом проведение точных измерений. Таким путем он смог подтвердить, что период колебаний маятника (по аналогии со временем свободного падения) не зависит от материала груза маятника. Далее он вывел известную закономерность, сводящуюся к пропорциональности этого периода квадратному корню от длины маятника. Однако Галилей не был, очевидно, достаточно аккуратен в своих экспериментах и без каких-либо оснований распространил этот закон также на большие значения угла отклонения маятника, при которых уже становятся необходимы поправки. Вот что говорит Сальвиати: «...взял я, наконец, два шара, один из свинца, а другой из пробки, причем первый был в сто раз тяжелее второго, прикрепил их к двум одинаковым тонким нитям длиной от 4 до 5 аршин и на них подвесил, после чего отклонил я оба шара из вертикального положения и одновременно отпустил, так что оба они стали описывать дуги окружностей одинакового радиуса — проходили через вертикальное положение и двигались дальше, возвращались тем же путем обратно; после же целых ста колебаний туда и обратно было ясно видно, что движение тяжелого тела настолько согласовалось с движением легкого, что ни за сто, ни за тысячу колебаний нельзя было заметить и малейшего различия. Они двигались как бы совершенно нога в ногу. Было, конечно, заметно влияние среды, оказывавшей сопротивление движению и значительно более уменьшавшей колебания шара из пробки, чем из свинца, но от того они не становились ни чаще, ни реже, и, даже когда проходимая пробкой дуга составляла всего 5 или 6 градусов, свинцом же — 50 или 60 градусов, оба эти шара укладывались в одно и то же время». Уж за тысячу периодов Галилей должен был, конечно, заметить значительное отклонение в движении этих двух маятников! Следует отметить в связи с этим, что лишь в 1673 г. Гюйгенс овладел математическим аппаратом, необходимым для того, чтобы доказать в своем труде Horologium oscillatorium («Маятниковые часы»), что утверждавшаяся Галилеем независимость периода колебаний от угла отклонения имеет место лишь для маятника, колеблющегося по циклоиде. Этот круг задач известен в математике как задача о брахистохроне; ее постановка была обнародована в 1696 г. Иоганном Бернулли, и эта задача была им же решена. Требовалось найти такую кривую, время падения по которой между двумя заданными точками минимально. Решение этой проблемы немедленно привело к возникновению совершенно новой ветви математики — вариационного исчисления. Попытки Галилея и его сына Винченцо непосредственно использовать маятник в качестве инструмента для измерения времени (т.е. в качестве часов) не увенчались успехом. Удачная мысль использовать маятник в часах не в качестве периодически действующего двигателя, а как регулятор для системы колес, приводимых в движение весом гири, является заслугой Гюйгенса. Действующие таким образом маятниковые часы явились плодом общих усилий этих ученых. Другой центральный пункт первого дня составляют рассуждения Галилея о прочности машин разных размеров, но геометрически подобных друг другу. Эта дискуссия, посвященная теме, представляющей большую важность для техники, проходила очень живо. При этом собеседники пришли к согласию в отношении того, что при пропорциональном увеличении всех частей некоторой конструкции их прочность и устойчивость возрастают не в равной степени. Не останавливаясь на этом вопросе, перейдем к близкой ему проблеме о поведении огромных животных и растений. Речь идет о тех пределах, которые природа ставит для роста размеров живых существ. Эта проблема и теперь сохраняет большую актуальность в биофизике, но уже с привлечением неравновесной термодинамики; как мы видим, к ее анализу приступил уже Галилей. Кратко процитируем соображения Сальвиати: «Разве не ясно, что при падении с высоты трех или четырех аршин лошадь переломает себе кости, тогда как с собакой при этом ничего не случится, как и с кошкой, если ее бросить с высоты даже восьми или десяти аршин, с кузнечиком, брошенным с вершины башни, или с муравьем, если он упадет с Луны? Когда падают маленькие дети, они не повреждаются, пожилые же ломают руки и ноги. И так же, как более мелкие животные бывают сравнительно крепче и сильнее, чем более крупные, оказываются крепче и мелкие растения, так что я думаю, как и оба Вы, господа, понимаете, что дуб высотой в 200 аршин не может обладать ветвями, сохраняющими пропорции ветвей маленького дуба, и природа не может допустить, чтобы была лошадь размером в двадцать лошадей или великан вдесятеро больший, чем мы, если только это не будет чудо или не изменятся пропорции всех членов, особенно же костей, которые должны стать несравненно крепче, чем пропорционально увеличенные кости». В заключение первого дня мы встречаемся еще с очень интересным с научной точки зрения вопросом о конечности или бесконечности распространения воздействий, которым Галилей, очевидно, также уже занимался. В конце концов обсуждение сосредоточивается на скорости света. Оно так оригинально, а мысль Галилея о методе измерения этой скорости так остроумна, что хотелось бы воспроизвести самые важные высказывания: Сагредо: «Какого же рода должна быть скорость света, какую величину ей следует приписать? Будет ли этот процесс мгновенным, моментальным — или он, как и всякое движение, требует времени? Доступен ли он опытному изучению?» Симпличио: «Каждодневный опыт учит, что свет распространяется мгновенно...» Сальвиати: «Тот же опыт, что я измыслил, состоит в следующем. Пусть есть два лица, и у каждого по горящему фонарю... так что каждый может рукою заслонять и открывать свет. Пусть они станут на небольшом расстоянии друг от друга и делают так... так что, когда один увидит свет у другого, он сразу же откроет и свой свет. И такие сигналы пусть будут повторены с обеих сторон многократно... Поупражнявшись так на коротком расстоянии, пусть оба лица разойдутся друг от друга на одну или две мили. И производя свои опыты ночью, пусть они внимательно следят, будет ли ответ на их знаки столь же быстро приходить, что и прежде, откуда и можно будет заключить, распространяется ли свет мгновенно». Этот способ измерения кажется нам сейчас странным, так как мы знаем, что величина скорости света составляет 300 000 километров в секунду. Ясно, что такой эксперимент в земных условиях, о которых мог думать Галилей, не удался, но в космических масштабах его впервые использовал Олаф Ремер в 1676 г. с помощью затмений спутников Юпитера. Второй день В математическом отношении доведение задачи о параболе до квадратуры весьма впечатляет. Не имея возможности говорить об этом подробнее, мы не можем себе отказать в том, чтобы воспроизвести здесь описываемый Сальвиати метод быстрого изображения параболы: «Эту кривую можно начертить разными способами, и я сообщу Вам лишь два самых быстрых. Один из них поистине удивителен, ибо я так быстрее, чем циркулем 4 или 6 окружностей различной величины, построю 30 или 40 парабол, ход которых не менее верен, чист и точен будет, чем тех окружностей. Вот у меня бронзовый шарик, совершенно круглый и не более чем орех. Если бросить его на металлическое зеркало, лежащее не совсем горизонтально, но с небольшим наклоном, и так, чтобы шарик, катясь по нему, слегка на него давил, то он опишет тонкую параболическую линию, которая будет более или менее вытянутой в зависимости от наклона металлической пластины. Этим же доказывается, что брошенные тела движутся по параболам, т. е. тот факт, который был открыт нашим другом вместе с доказательством, приводимым им в его книге о движении и которое мы при следующей встрече узнаем. Шарик же, который должен описать параболу, следует немного нагреть и увлажнить в руке, ибо тогда он оставит отчетливый след на металлическом зеркале». Не напоминает ли этот практичный и в высшей степени оригинальный метод современную технику черчения? Другим предметом обсуждения в этот день является закон рычага, открытый, как известно, Архимедом. Галилей развивает его далее, говоря о многих прикладных примерах. Наконец, он обращается к обширному исследованию прочности тел различной формы и из разных материалов на сгибание и растяжение. Этот день дискуссий особенно интересен еще и экскурсом в логику, касающимся высказывания Аристотеля о нагруженном стержне: Симпличио: «Действительно, я начинаю понимать, что логика, хотя она и является отменным средством в помощь диалектике, нас все же не приводит к открытию и к остроте мысли геометрии». Сагредо: «Мне кажется, что логика учит нас, как выяснять, являются ли уже проделанные исследования правомерными, но чтобы она все их предопределяла и учила, как находить доказательства, в это я не верю...» Третий день Галилей дает здесь внушительный обзор своих представлений о движении, разделяя их на предложения, задачи, теоремы и пр. При этом тематика дня разбивается на две части, из которых первая касается равномерного, а вторая — равноускоренного (в поле силы тяжести Земли названного «естественно ускоренным») движения. Предлагаемые определения корректны, и полученные высказывания относятся к золотому фонду физики. Это главным образом квинтэссенция прежних результатов Галилея, которые были прежде всего уже сформулированы в Dialogo. Поэтому мы укажем здесь лишь на новые моменты. Рис. 6. Маятник с переменной длиной нити подвеса. Иллюстрация из Discorsi (1638) Важнейшим из них, несомненно, является ясная и совершенная формулировка взаимосвязи между скоростью и временем: «Равномерно или единообразно ускоренным является такое движение, при котором за равные времена скорость приобретает равные приращения». И закон зависимости пути от времени при равноускоренном движении: «Если тело падает из состояния покоя равноускоренно, то пройденные пути относятся к соответствующим временам как квадраты этих времен». Из огромного числа конкретных примеров выберем иллюстративный случай маятника с переменной длиной нити подвеса, так как и здесь Галилей почти вплотную подошел к закону сохранения механической энергии. Как и в более ранних примерах, он правильно понимал ситуацию в конечных точках пути груза. Необходимым же для анализа промежуточных моментов понятием потенциальной энергии он не располагал. Маятник с переменной длиной действует у него так, как это видно из оригинального рис. 6, а именно в процессе колебаний нить подвеса захватывается фиксатором, который реализуется как стержень, перпендикулярный плоскости колебаний, и становится новым центром подвеса маятника, который колеблется теперь по дуге меньшего радиуса. Результат опыта состоит в том, что, несмотря на изменение точки подвеса, груз маятника все равно поднимается до прежнего уровня, если пренебрегать трением о воздух. Сагредо в конце дня говорит с похвалой о своем академике: «Воистину представляется мне, что наш академик может без всякого хвастовства и по праву приписать себе заслугу приобретения новых знаний об очень старом предмете. Сколь счастливо он из одного-единственного простого принципа выводит все это множество теорем, могу я лишь удивляться. И как только этот раздел науки остался не затронут Архимедом, Аполлонием, Евклидом и многими еще иными математиками и знаменитыми философами, кои писали же о движении претолстые тома, и в большом числе». Сагредо не забывает указать и на великие мысли, скрытые в третьей книге Евклида. Какой иронией оборачиваются обращенные к Галилею резко критические слова Декарта, которого мы уже похвалили за точную формулировку закона инерции Галилея: «Все, что он говорит о скорости тел, которые падают в пустом пространстве и т. д., не имеет под собой основания, ибо он должен был прежде определить, что есть тяжесть; и если бы он имел о ней верные знания, то он уже знал бы, что ее в пустом пространстве вовсе нет». Насколько же выше стоял Галилей по своему физическому мышлению мира представлений даже своих прославленнейших современников! Четвертый день Построение этого дня аналогично предыдущему третьему. Главной темой является движение брошенного тела, для траектории которого Галилей получает параболу, введенную Аполлонием. Дискуссия открывается с изложения совершенно фундаментального открытия Галилея, а именно представления сложного движения как результата сложения простых движений — здесь на примере движения брошенного тела как суперпозиции равноускоренного и равномерного движений: «Если тело движется в горизонтальном направлении без всякого сопротивления, то из всего вышесказанного и подробно изложенного известно, что это движение равномерно и на бесконечной плоскости продолжается безостановочно. Если же последняя ограничена, а тело является тяжелым, то будет оно, достигнув конца горизонтальной плоскости, двигаться дальше, а к его равномерному и неуничтожимому движению присоединится то, которое вызвано тяжестью, так что произойдет составное движение, которое я назову движением брошенного тела. ...Тело, подверженное одновременно равномерному горизонтальному и равноускоренному движению, описывает полупараболу». Эта цитата настолько богата содержанием, что говорит сама за себя, так что дальнейшие комментарии почти излишни. Хотелось бы только обратить внимание читателя на формулировку о равномерном и неуничтожимом движении на бесконечной плоскости, где по сравнению с Dialogo исчезло еще существовавшее там ограничение закона инерции круговыми орбитами. Мы считаем, что на этом основании за поздним Галилеем с полным правом должен быть признан приоритет и в верной трактовке закона инерции, включая и приведенный выше частный случай. Поэтому мы подтверждаем свое утверждение, уже сделанное при анализе второго дня Dialogo. Далее в этот же день Галилей выводит из геометрии параболы некоторые выводы относительно высоты и дальности полета брошенного тела при различных углах возвышения. Здесь особенно интересно его заключение о том, что максимальная дальность полета снаряда достигается при угле возвышения 45°. Тем самым было теоретически подтверждено эмпирическое правило, найденное Никколо Тартальей почти за столетие до этого. Сагредо мог лишь изумляться такому приложению теории: Рис. 7. Парабола, полученная бросанием тела. Иллюстрация из Discorsi (1638) «Сколь удивительна и восхитительна мощь неумолимых доказательств, и к тому же чисто математических! Я знал уже со слов бомбардиров о том факте, что из всех пушечных и мортирных выстрелов далее всего летят ядра, выпущенные под половиной прямого угла; они именуют его шестым делением угломера. Но понимание внутренней взаимосвязи обладает несравненно большим весом, чем простое уверение со стороны, и большим даже, чем результат многократно повторенного опыта». Сальвиати в своем ответе дает глубокое обоснование ценности теории: «Ваше замечание вполне справедливо; выяснение одного-единственного факта на основании его причин раскрывает для нас понимание и других явлений без необходимости возвращаться к опыту. Это именно так и есть в настоящем случае, когда мы с помощью размышления пришли в знанию, что самый дальний бросок достигается при половине прямого угла...» На рис. 7 галилеева парабола для брошенного тела приведена в оригинальном изображении. Пятый день В этот добавочный день речь идет об определении пропорциональности согласно Евклиду и Сальвиати и не говорится ничего особенно примечательного. Шестой день Главным предметом этого дня дискуссии является соударение тел. Хотя здесь и приводится ряд ценных соображений, Галилей все же не приходит к существенному продвижению в теории удара. Примечания1. Эффект параллакса звезд открыли независимо друг от друга и почти одновременно В.Я. Струве, Ф. Бессель и Т. Гендерсон. — Прим. ред. 2. По-древнегречески это высказывание выглядело так: ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω (пусть негеометр не входит). — Прим. перев.

|

© 2002—2026 Юрий Гирин подборка материалов

«Кабинетъ» — История астрономии. Все права на тексты книг принадлежат их авторам!

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку